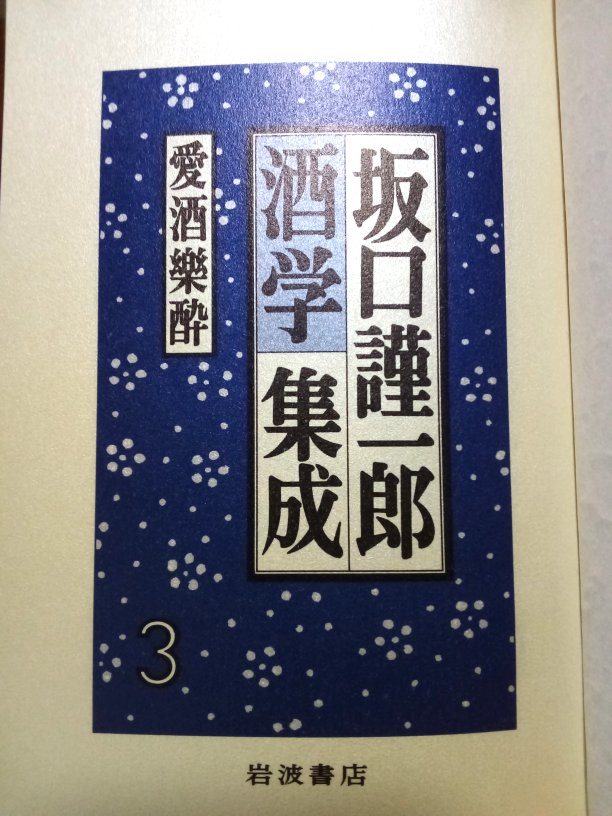

坂口 謹一郎 著『坂口謹一郎酒学集成〈3〉愛酒樂酔』

2022/11/7

読了。書籍 “愛酒樂酔” “古酒新酒” 等を再編。著者の酒類全般に対する深い知識造詣、酒と在りし日の歌の数々。”酒の神様” を謳われた著者の遍歴とその人柄、読書人としての姿も読み取れ大変興味深く読ませて頂いた🍶😌🙏📖

P.9

もっともアルコールには、心のそくばくを開放し、自由人の天地をのぞかせる作用があり、酒を愛し、酔を楽しむことは本書の境地の大切なところでもある。鈴木大拙先生は、その全集中の一文の中で酒は神人交流の一手段とされている。われらの同郷の先人、良寛上人も、出家の身を以て友人や「はらから」と、終日を酔いくらすなど、わるびれずに世をはばからぬ天真爛漫な歌をのこされている。師のいさぎよい姿は、なかなかまねができない。愛酒人生の心情でもあろう。

鈴木大拙 – Wikipedia

良寛 – Wikipedia

P.13

醗酵 : 歌集 (白玉書房): 1958|書誌詳細|国立国会図書館サーチ

P.28

グラッパ – Wikipedia

P.33

フランス人には葡萄酒は酒にあらずお茶のごときか。(中略)

酒飲むとわれはたのしくあるものを彼らにはただの水にすぎざり

P.41

ブラウンエール、ペールエール、ギネス、スタウトとビールの味のさまざまな国

P.45

ミシガンの水くみあげてかもす酒はシュリッツ、バドワイザー、ミラーハイライフ

シュリッツ (ビール) – Wikipedia

ミラー (ビール) – Wikipedia

P.109

たのしみは何かと問わばうまさけをあるにまかせて飲みくらすこと

たまきはるいのちのかぎり恋しきはこひと杯のものにぞなりける

P.112

ほろにがき麦酒をのめばおのづからわが世に似たる心地こそすれ

のど越しの水に似たるぞかなしけれあふるる泡のきゆるまにまに

むぎわらの色澄み照りて大ジョッキ真白き泡のふちにあふるる

ほろ苦しうま酒ビールうたかたもたまゆらに消めいざ酔はむこれのうつし世

P.122

昔、横山利一氏の『紋章』という小説の中のモデルの一人にされて、「村田農学博士」という大学教授として描かれた時も、茶道に関係深い人物になっている。(中略) 実は何も知らぬ無茶人である。

P.139-140

日日是好日

たのしみは何ぞと問わば朝におき夕べにいぬることと答へむ

さてわれは日々になまけてなすこともなきは酔生夢死とやせんか

P.143

幸田露伴 著『冬の日 : 評釈 (国立図書館コレクション)』@amazon

P.153

幸田 露伴 著『渋沢栄一伝 (岩波文庫)』@amazon

P.170

最初に申したように、一昨年六月郷里の越後から帰京の車中で、突然脳梗塞で人事不省となり大宮駅から渋谷の日赤病院にかつぎこまれ、その後さらに肺炎になって約二年の療病生活をつづけて、やっと筆を持てる程度までに回復した。お酒の方といえば、これはお医者の許しを得たわけではないにしても、自分のはからいで、ビールを昼に半ビン晩に大ビン一本、それにワインと日本酒コップ一杯までを追加する程度……。いずれ、あれば酒のせいといわれる身分に入ることと思うが、齢九十歳ではさほどお酒の悪口にもなるまいと思っている。

私の誕生は明治三十年(一八九七)十一月十七日である。もし、妻子たちの情熱の賜と仏神の恵みにより、それまで余生の寿をのばすことを得れば、その日を以て満八十九歳に達する。思えば長い旅路であった。この書の出版に当たって、その間の数多くの悲喜交々の出来事を再び回顧し、多くの友人先輩諸君の心温まる友情に涙することに恵まれる機会を得たことは、思いもよらぬ幸せであった。(中略)

せまい病室の壁いっぱいの生花をおくられて、思わず次のようなうたを口走ったことである。

われのゆくくにも花くさ咲き満ちて香しづけくたゆたひなむか

P.192

愉快なことがあれば楽しみをなすべきだ、一斗の酒で近隣を招き集めよ、若い盛りは二度とこぬ、一日に二度の朝があるわけではない、時におくれずせい出して遊ぶべきだ、年月は人を待ってはくれぬ。

P.193

三酔人経綸問答 – Wikipedia

P.200

「酒中趣」は三部に分かれていて、第一部の第一は「酒茶論」である。(中略)

興味をもって読んでゆくと、結局最後の行に至って「酒の妙趣は下戸に言っても分からない。また言ってきかす必要もないのである。酒茶酒餅の論を為す如きは野暮の骨頂、是等は恐らく中戸の両刀使いが物した愚作であろう」ということになっていた。

青木 正兒 著『酒中趣 (筑摩叢書 289)』@amazon

P.224

酒飲めば いとど寝られぬ 夜の雪

これは芭蕉が四十歳をこえた頃の句である。場末の深川とはいえ、江戸という大都会の憂うつや、多感な心の孤独感を、ひとり寂しく、酒にまぎらそうとしている気分が、読む人の心を打つ。

芭蕉は独りで飲む酒の心境に、しみじみとした感興を覚えたと見えて、以上のほかにも次の句がある(泊船集巻二)。

月花もなくて酒飲む独りかな

P.238

芭蕉が『奥の細道』の旅に立った元禄二年と同じ年に造られた酒が、白伊万里のひょうたん型の瓶に詰まったまま、四、五年前に、長野県望月町の大沢さんという酒造家の庫から見つかった。私どもは、それを味わわせてもらって、芭蕉の楽しんだ酒の、ふくいくたる風味を、今の世に鑑賞させてもらえたことは、一生の思い出である。

●蔵元と周辺:大沢酒造は、中山道望月の間の宿「茂田井(もたい)」にある。江戸時代は茂田井の庄屋を勤めていた。酒も古くから造っていて、元禄二年の創業時の日本最古の酒が保存されていた。漆で封じられた古伊万里の壺の栓は昭和43年12月22日朝、東京のNHKスタジオで、醸造微生物学の泰斗坂口謹一郎博士ら立ち会いのもとで開栓された。よい香りが部屋一杯に広がり味はシェリー酒のようであったという。

「いそのかみふりにしさけあけぬれば かぐわしき香のへやにみつるかも」

「三百年の貴き酒をこれの世に 浅しましぬるみおやかしこし」 坂口謹一郎

坂口 謹一郎 著『坂口謹一郎酒学集成〈3〉愛酒樂酔』 https://amzn.to/3hlPSTO

https://twitter.com/akashi_takuya/status/1424958580143247360

https://twitter.com/akashi_takuya/status/1589499097773674496

http://lovefami.s1008.xrea.com/wp/?p=10317

http://lovefami.s1008.xrea.com/wp/?p=9789

http://lovefami.s1008.xrea.com/wp/?p=7339

http://lovefami.s1008.xrea.com/wp/?p=10165

http://lovefami.s1008.xrea.com/wp/?p=8681

http://lovefami.s1008.xrea.com/wp/?p=6568

- タグ:

- 書籍